神社・神道

日本で信仰されている七福神とは?

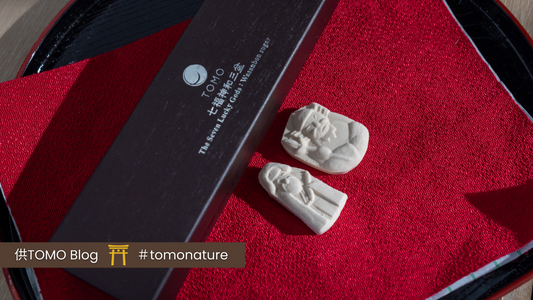

七福神とは、毘沙門天、寿老人、恵比寿、弁財天、大黒天、福禄寿、布袋尊のことです。これら7柱の神様のグループである七福神の中には、それぞれに由来や特徴があります。七福神の由来、巡礼の仕方、それに供TOMO七福神和三盆をはじめとした七福神グッズの入手先などをご紹介しています。

日本で信仰されている七福神とは?

七福神とは、毘沙門天、寿老人、恵比寿、弁財天、大黒天、福禄寿、布袋尊のことです。これら7柱の神様のグループである七福神の中には、それぞれに由来や特徴があります。七福神の由来、巡礼の仕方、それに供TOMO七福神和三盆をはじめとした七福神グッズの入手先などをご紹介しています。

神様へのお賽銭のマナーとお供え

あなたは神社にお詣りするとき、何をお供えしていますか?多くの人は、参拝のときにお賽銭を投げているのではないでしょうか。実は、お賽銭を投げる行為は、神様に対して失礼にあたるのです。お賽銭は、願い事が叶ったことに対する感謝の気持ちで 神様にお供えするお金です。 それを神様に投げつけるというのは失礼にあたるので、 お賽銭箱に「そっと置く」ように、丁寧に入れるようにしましょう。

神様へのお賽銭のマナーとお供え

あなたは神社にお詣りするとき、何をお供えしていますか?多くの人は、参拝のときにお賽銭を投げているのではないでしょうか。実は、お賽銭を投げる行為は、神様に対して失礼にあたるのです。お賽銭は、願い事が叶ったことに対する感謝の気持ちで 神様にお供えするお金です。 それを神様に投げつけるというのは失礼にあたるので、 お賽銭箱に「そっと置く」ように、丁寧に入れるようにしましょう。

【縁結びの神様】大蛇の恋愛成就!篠崎(しのざき)八幡神社|神社めぐり

福岡県北九州市小倉北区の中心部に鎮座する「篠崎八幡神社」。篠崎八幡神社の境内は広く、御社殿の他にも多くの摂社や末社が祀られており、さまざまな御利益を授かることができるパワースポットです。鳥居をくぐると社殿前の左右には、2つの大きな石が鎮座しています。恋愛成就や夜泣き封じの御利益があるといわれている「蛇の枕石」、立身出世や子安成長の御利益があるといわれている霊石「力石」です。今回は、2つの大石をお祀りする「篠崎八幡神社」をご紹介します。

【縁結びの神様】大蛇の恋愛成就!篠崎(しのざき)八幡神社|神社めぐり

福岡県北九州市小倉北区の中心部に鎮座する「篠崎八幡神社」。篠崎八幡神社の境内は広く、御社殿の他にも多くの摂社や末社が祀られており、さまざまな御利益を授かることができるパワースポットです。鳥居をくぐると社殿前の左右には、2つの大きな石が鎮座しています。恋愛成就や夜泣き封じの御利益があるといわれている「蛇の枕石」、立身出世や子安成長の御利益があるといわれている霊石「力石」です。今回は、2つの大石をお祀りする「篠崎八幡神社」をご紹介します。

鬼滅の刃の聖地!荘八幡神社(しょうはちまんじんじゃ)|神社めぐり

北九州市小倉南区中貫本町(なかぬきほんまち)の住宅街や田畑の近くに鎮座する、荘八幡神社(しょうはちまんじんじゃ)。周りは鎮守の杜に囲まれています。漫画「鬼滅の刃(きめつのやいば)」の主人公、竈門炭治郎(かまどたんじろう)が刀で切った大岩に似た「鈴石(すずいわ)」が祀られており、鬼滅の刃の聖地になっているということで、今回は「荘八幡神社」に行ってきました。

鬼滅の刃の聖地!荘八幡神社(しょうはちまんじんじゃ)|神社めぐり

北九州市小倉南区中貫本町(なかぬきほんまち)の住宅街や田畑の近くに鎮座する、荘八幡神社(しょうはちまんじんじゃ)。周りは鎮守の杜に囲まれています。漫画「鬼滅の刃(きめつのやいば)」の主人公、竈門炭治郎(かまどたんじろう)が刀で切った大岩に似た「鈴石(すずいわ)」が祀られており、鬼滅の刃の聖地になっているということで、今回は「荘八幡神社」に行ってきました。

導きの神様~和布刈(めかり)神社 | 神社めぐり

福岡県北九州市門司区、九州最北端に鎮座する和布刈(めかり)神社。和布刈神社では、潮の満ち引きを司る導きの神様「瀬織津姫(せおりつひめ)」が御祭神として祀られており、潮の流れの変化が激しい関門海峡を、1800年間見守り続けています。社伝によると、仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)九年(約1800年前)神功皇后(じんぐうこうごう)が、現在の朝鮮半島である三韓の征伐に向かい、勝利したことを神様に感謝して、創建したと伝えられています。

導きの神様~和布刈(めかり)神社 | 神社めぐり

福岡県北九州市門司区、九州最北端に鎮座する和布刈(めかり)神社。和布刈神社では、潮の満ち引きを司る導きの神様「瀬織津姫(せおりつひめ)」が御祭神として祀られており、潮の流れの変化が激しい関門海峡を、1800年間見守り続けています。社伝によると、仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)九年(約1800年前)神功皇后(じんぐうこうごう)が、現在の朝鮮半島である三韓の征伐に向かい、勝利したことを神様に感謝して、創建したと伝えられています。

近江八幡市の地名のもととなった日牟禮(ひむれ)八幡宮

西暦131年、成務(せいむ)天皇が武内宿禰(たけしうちのすくね)に命じて、この地に地主神である大嶋大神を祀らせました。その後、応神(おうじん)天皇が近江に行幸された際、この地で日輪(太陽)の形を二つ見るという啓示を受け、「日群之社八幡宮」と名付けられた祠を建立されたとの記録があり、この2つが今日の日牟禮八幡宮の起源とされています。さらに991年には、一条天皇の勅願により、八幡山に社を造営して宇佐八幡宮を正式に勧請し、1005年には山麓に遥拝所が建てられました。この遥拝所が現在の日牟禮八幡宮の姿として伝えられたのです。

近江八幡市の地名のもととなった日牟禮(ひむれ)八幡宮

西暦131年、成務(せいむ)天皇が武内宿禰(たけしうちのすくね)に命じて、この地に地主神である大嶋大神を祀らせました。その後、応神(おうじん)天皇が近江に行幸された際、この地で日輪(太陽)の形を二つ見るという啓示を受け、「日群之社八幡宮」と名付けられた祠を建立されたとの記録があり、この2つが今日の日牟禮八幡宮の起源とされています。さらに991年には、一条天皇の勅願により、八幡山に社を造営して宇佐八幡宮を正式に勧請し、1005年には山麓に遥拝所が建てられました。この遥拝所が現在の日牟禮八幡宮の姿として伝えられたのです。

入手困難?!采女神社(うねめじんじゃ)の「幻の縁結び守り」| 神社めぐり

采女神社は、奈良の興福寺の南にある猿沢池(さるさわいけ)の北西隅に祀られている、春日大社の境外末社です。 猿沢池を前景とした興福寺の五重塔の眺望は素晴らしく、猿沢池に立ち寄られる方も少なくありません。采女神社は普段は神社関係者の方もおられず、門も閉じられており、見落としがちな小さな神社です。 ただ注意して見ると、板塀と白壁の小屋に「えんむすび 采女神社」と大書された看板が掲げられており、ここが采女神社だと分かります。神社には、多くの縁結びの絵馬も奉納されていますし、授与品として可愛い「縁結び守り」も用意され・・・

入手困難?!采女神社(うねめじんじゃ)の「幻の縁結び守り」| 神社めぐり

采女神社は、奈良の興福寺の南にある猿沢池(さるさわいけ)の北西隅に祀られている、春日大社の境外末社です。 猿沢池を前景とした興福寺の五重塔の眺望は素晴らしく、猿沢池に立ち寄られる方も少なくありません。采女神社は普段は神社関係者の方もおられず、門も閉じられており、見落としがちな小さな神社です。 ただ注意して見ると、板塀と白壁の小屋に「えんむすび 采女神社」と大書された看板が掲げられており、ここが采女神社だと分かります。神社には、多くの縁結びの絵馬も奉納されていますし、授与品として可愛い「縁結び守り」も用意され・・・

日本現存最古の道「山辺(やまのべ)のみち」と石上神宮(いそのかみじんぐう)| 神社めぐり

石上神宮は、奈良県天理市の近鉄&JR天理駅から東に徒歩30分ほどの所にあります。石上神宮は日本最古の神社の一つで、第10代崇神(すじん)天皇の時代にこの地に祀られ、物部(もののべ)氏の総氏神として信仰されて来た神社です。主祭神は、神剣「韴霊(ふつのみたま)」に宿られる布都御魂大神(ふつのみたまのおおかみ)、天璽十種瑞宝(あまつしるしとくさのみづのたから)に宿られる布留御魂大神(ふるのみたまのおおかみ)、天十握剣(あめのとつかのつるぎ)に宿られる布都斯魂大神(ふつしみたまのおおかみ)の三柱で、石上大神と総称されています。

日本現存最古の道「山辺(やまのべ)のみち」と石上神宮(いそのかみじんぐう)| 神社めぐり

石上神宮は、奈良県天理市の近鉄&JR天理駅から東に徒歩30分ほどの所にあります。石上神宮は日本最古の神社の一つで、第10代崇神(すじん)天皇の時代にこの地に祀られ、物部(もののべ)氏の総氏神として信仰されて来た神社です。主祭神は、神剣「韴霊(ふつのみたま)」に宿られる布都御魂大神(ふつのみたまのおおかみ)、天璽十種瑞宝(あまつしるしとくさのみづのたから)に宿られる布留御魂大神(ふるのみたまのおおかみ)、天十握剣(あめのとつかのつるぎ)に宿られる布都斯魂大神(ふつしみたまのおおかみ)の三柱で、石上大神と総称されています。

【リハビリの神様】葛原八幡神社(くずはらはちまんじんじゃ)|神社めぐり

北九州市小倉南区の足立山の麓に鎮座する、葛原八幡神社。和気清麻呂公の御事蹟に由来する足立伝説があり、リハビリの神様として親しまれています。今回は、和気清麻呂公のゆかりの地である「葛原八幡神社」をご紹介します。葛原八幡神社の創立は、和気清麻呂公の御事蹟に由来するものです。神護慶雲年間(今から1,200余年前)称徳天皇の寵を受け、政界に進出した弓削道鏡は宇佐八幡神の神勅と偽り、皇位につこうとしました。称徳天皇は神託を確認するため、和気清麻呂公を大分県の宇佐八幡宮へ派遣。宇佐から都に帰った清麻呂公は「道鏡を天皇の位につけてはなりませんというお告げがありました」と報告しました。道鏡は怒って、清麻呂公の足の筋を切り、大隈(鹿児島県)へ流罪にし・・・

【リハビリの神様】葛原八幡神社(くずはらはちまんじんじゃ)|神社めぐり

北九州市小倉南区の足立山の麓に鎮座する、葛原八幡神社。和気清麻呂公の御事蹟に由来する足立伝説があり、リハビリの神様として親しまれています。今回は、和気清麻呂公のゆかりの地である「葛原八幡神社」をご紹介します。葛原八幡神社の創立は、和気清麻呂公の御事蹟に由来するものです。神護慶雲年間(今から1,200余年前)称徳天皇の寵を受け、政界に進出した弓削道鏡は宇佐八幡神の神勅と偽り、皇位につこうとしました。称徳天皇は神託を確認するため、和気清麻呂公を大分県の宇佐八幡宮へ派遣。宇佐から都に帰った清麻呂公は「道鏡を天皇の位につけてはなりませんというお告げがありました」と報告しました。道鏡は怒って、清麻呂公の足の筋を切り、大隈(鹿児島県)へ流罪にし・・・

ならまちの御霊神社(ごりょうじんじゃ)、庚申堂(こうしんどう)と元興寺(がんごうじ)| 神社めぐり

奈良の旧市街地、ならまちにある御霊(ごりょう)神社は、奈良時代には広大な境内を持つ大寺であった、元興寺の南門があった辺りに祀られています。この御霊神社は桓武(かんむ)皇の勅命により創祀された神社で、主祭神は光仁(こうにん)天皇の皇后の井上(いがみ)皇后です。井上皇后は、天皇を呪詛したとのあらぬ疑いをかけられ、皇后位を剥奪され吉野の五条に幽閉され、そこで亡くなられました。奈良時代や平安時代には、無実の罪を着せられ、非業の死を遂げた人の魂は怨霊となって災いをもたらすと恐れられていました。しかしその怨霊を丁重にお祀りすることで、御霊となり守護してくれる神に転じるとの御霊信仰があり、この地に井上皇后を祀る御霊神社が創祀されたのです。

ならまちの御霊神社(ごりょうじんじゃ)、庚申堂(こうしんどう)と元興寺(がんごうじ)| 神社めぐり

奈良の旧市街地、ならまちにある御霊(ごりょう)神社は、奈良時代には広大な境内を持つ大寺であった、元興寺の南門があった辺りに祀られています。この御霊神社は桓武(かんむ)皇の勅命により創祀された神社で、主祭神は光仁(こうにん)天皇の皇后の井上(いがみ)皇后です。井上皇后は、天皇を呪詛したとのあらぬ疑いをかけられ、皇后位を剥奪され吉野の五条に幽閉され、そこで亡くなられました。奈良時代や平安時代には、無実の罪を着せられ、非業の死を遂げた人の魂は怨霊となって災いをもたらすと恐れられていました。しかしその怨霊を丁重にお祀りすることで、御霊となり守護してくれる神に転じるとの御霊信仰があり、この地に井上皇后を祀る御霊神社が創祀されたのです。

「鏡の神様」鏡作坐天照御魂神社(かがみつくりにますあまてるみたまじんじゃ)| 神社めぐり

鏡作坐天照御魂神社(かがみつくりにますあまてるみたまじんじゃ)は通称、鏡作神社(かがみつくりじんじゃ)と呼ばれています。 鏡作神社は天照大神が岩戸に隠れてしまわれた時に、岩戸から出てくるきっかけになった八咫鏡(やたのかがみ)を作ったと伝わる神様、石凝姥命(いしこりどめのみこと) 天照国照日子火明命(あまてるくにてるひこほあかりのみこと) 天糠戸命(あめのぬかどのみこと)の三神をお祀りしています。古代、大和朝廷に仕えて、この地に暮らしていた鏡作部(鏡作りの職人)の氏神であり、「鏡鋳造の神」として信仰されています。

「鏡の神様」鏡作坐天照御魂神社(かがみつくりにますあまてるみたまじんじゃ)| 神社めぐり

鏡作坐天照御魂神社(かがみつくりにますあまてるみたまじんじゃ)は通称、鏡作神社(かがみつくりじんじゃ)と呼ばれています。 鏡作神社は天照大神が岩戸に隠れてしまわれた時に、岩戸から出てくるきっかけになった八咫鏡(やたのかがみ)を作ったと伝わる神様、石凝姥命(いしこりどめのみこと) 天照国照日子火明命(あまてるくにてるひこほあかりのみこと) 天糠戸命(あめのぬかどのみこと)の三神をお祀りしています。古代、大和朝廷に仕えて、この地に暮らしていた鏡作部(鏡作りの職人)の氏神であり、「鏡鋳造の神」として信仰されています。

「いくたまさん」生国魂神社と上方落語 | 神社めぐり

大阪市天王寺区に「いくたまさん」として大阪庶民に愛される、生国魂神社(いくくにたまじんじゃ)が鎮座しています。 今回はこの神社の概要と、縁結びのご利益を求めて若い女性が多数参拝する境内末社の鴫野神社(しぎのじんじゃ)、そして上方落語の祖と称される米澤彦八(よねざわひこはち)と「彦八まつり」についてご紹介します。 生国魂神社は、当初は現在の大阪城の地に鎮座していましたが、豊臣秀吉による大阪城築城の際に、この地に遷座されたものです。 主祭神として国土の神霊とされる生島神(いくしまのかみ)・足島神(たるしまのかみ)が祀られている神社です。

「いくたまさん」生国魂神社と上方落語 | 神社めぐり

大阪市天王寺区に「いくたまさん」として大阪庶民に愛される、生国魂神社(いくくにたまじんじゃ)が鎮座しています。 今回はこの神社の概要と、縁結びのご利益を求めて若い女性が多数参拝する境内末社の鴫野神社(しぎのじんじゃ)、そして上方落語の祖と称される米澤彦八(よねざわひこはち)と「彦八まつり」についてご紹介します。 生国魂神社は、当初は現在の大阪城の地に鎮座していましたが、豊臣秀吉による大阪城築城の際に、この地に遷座されたものです。 主祭神として国土の神霊とされる生島神(いくしまのかみ)・足島神(たるしまのかみ)が祀られている神社です。